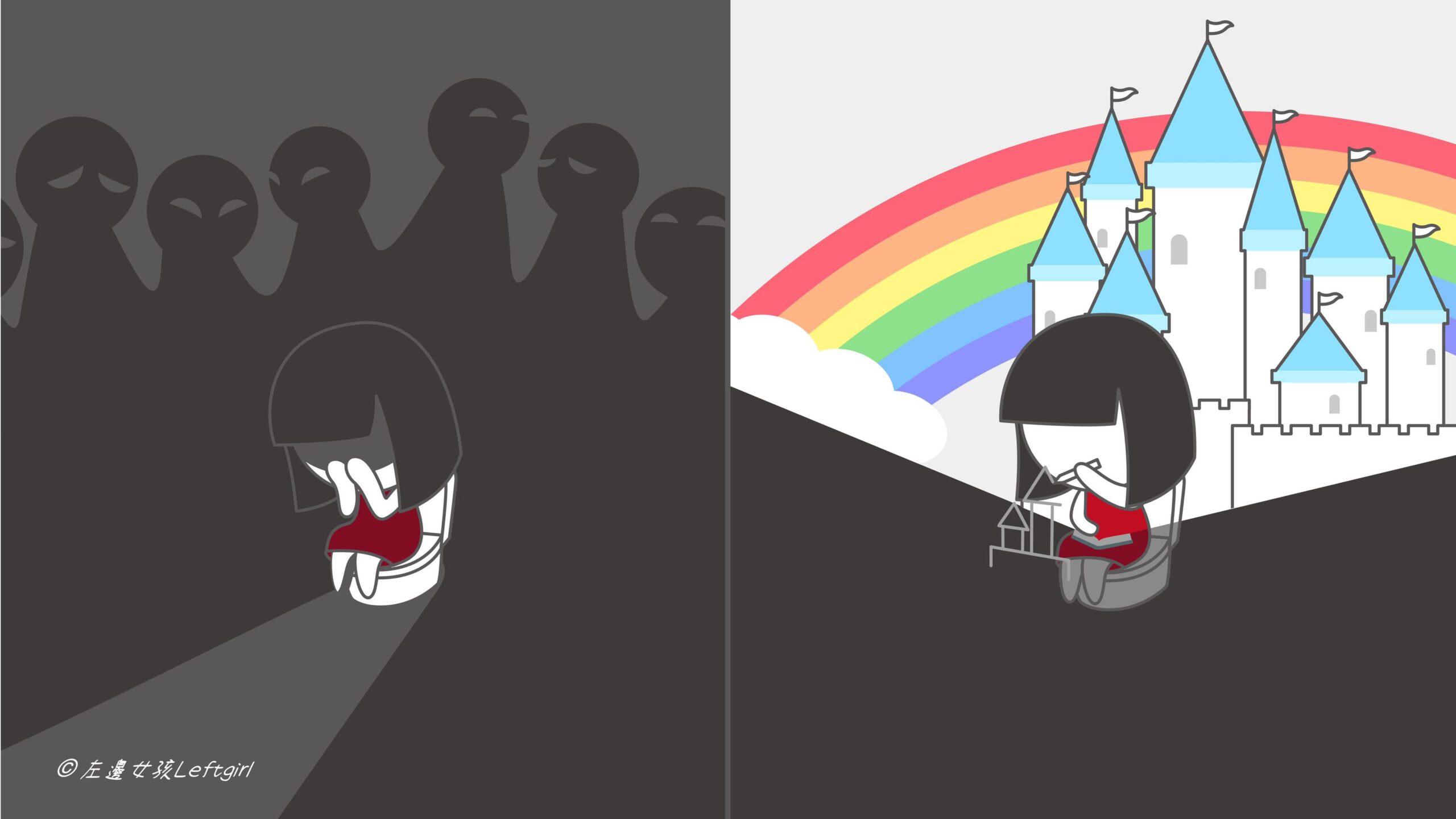

從前從前,有個小女孩,經常被同學嘲笑,她不知道去哪裡哭訴,只好躲在廁所裡,等到眼淚流乾,就可以假裝很快樂。

缺席的青春歲月

當體育課的哨聲響起,大家也紛紛動作,躲避球賽即將開始,有非常厲害的攻擊手,也有動作靈活的雙胞胎,當然也有緊張兮兮抱在一起同學們,這一切就像是校園劇。咦!那我呢?那場球賽裡,不,從小到大每場球賽都沒有我的身影,校慶比賽、運動會,只要是任何室外團體活動,都沒有我的影子。我一向都被指定乖乖坐在場外的樹下,老師說帶著我不方便,會擋到別人也怕我會受傷,所以只能枯坐,看著大家在遠處玩得開心。

印象最深刻的體育課,是老師曾經出題要兩人一組做仰臥起坐,沒有人要和我一組,老師只好指定班長協助我,沒想到班長卻在我前面說:「老師,她做這麼慢也沒辦法幫我測,我不想跟她一起考試。」連我跑步的時候,同學就會學跑步的樣子,手腳變得扭曲、然後跌倒,發出很大的聲響,然後一群人哄堂大笑。後來,我才知道老師這麼「好心」的幫我安排,會造成同學們更加的排斥我。從此,我學會躲起來。

別人搶著進名校,我卻不斷逃跑

我變得不想出門,不想說任何話,每天都覺得疲累,我拒絕父母和老師的勸說,甚至不想上學。只要有任何人盯著我、我只會更加的緊張和想逃避;如果別人在我身後開始說起悄悄話,就覺得那群人在說我的壞話,甚至感到窒息,再也無法待在同一間教室下去。

剛開始,我趁著午休時候走出校外、避開了守衛、直接往學校外的麥當勞,點好點滿可樂、薯條,花了近千元,看著人來人往、聽著別桌八卦發呆、忘了桌上還有食物。直到下課時間,終於感覺到手機在口袋震動,看到同學、老師、爸媽總共打了我的手機上百通,才不甘願地離開。回校後,其實我早就想不起來做了哪些事情和去了哪裡,可想而知被爸媽訓斥得有多麼慘烈。接著,只要上學時間到了,身體就出現生理痛、胃痛、頭痛的症狀。而這次,我學聰明了,選擇到保健室,從一小時、兩小時、早自習一路睡到下課,過不久,連非上課時間都會恍神,在樓梯間跌倒到肋骨裂開送醫、在課堂上癲癇大發作嚇壞了所有人、包括不知所措的老師和護理師,加上成績下滑。我遭受雙重打擊,沒有一刻不想逃離。

最後,因為進出健保室和送醫急診太多次,於是被所有老師們規定,要說出自己癲癇的情況和急救的方法,我納悶著為什麼不是由護理師說?為什麼好像會發病的只有我?對他們來說,是不是說得越清楚,對他們越省事?而不是真正關心我。而我每說一次就厭惡自己一次。說完後都會跑到廁所去,把自己關在廁所很久,伴隨著學校公共廁所各種噁心的味道,一起吐了出來。

從一開始被迫因為行動不便無法參與聚會,逐漸到完全無法去人多或需要社交的場合。沒處去的時候,我就只能去廁所躲起來,還記得圖書館旁的女廁,通常是最少人的,想要逃離和躲避的慾望,甚至大過於校園死角,傳說色狼出沒的恐懼。因為只有在廁所裡,我才會感到心安,只有我一個人,不用面對別人,也不用害怕哭了出來。

媽,我希望我從來沒有出生過

這一系列的逃避行為被父母視為「叛逆行為」,我的父親都非常生氣,每一次抓到我落跑,就狠狠地揍一頓,再罰跪到天亮。那時,老師和校醫曾經強烈建議我父母帶我去看心理醫生,但我爸爸每回都強硬地拒絕:「她只是叛逆,只是像我年輕的時候,管一管就好了。」

媽媽總提醒我當初生我的時候,是多麼辛苦,我的小時候多麼難帶,每天發燒到40度,幾乎是隨時都要送醫院,父母這麼辛苦,妳為什麼還要這麼壞?

然而多年過去了,當年痛苦的我,已長大成人,陰霾卻並未離我而去,我依然活在自我厭惡和厭惡整個社會之中。校醫曾問我:「難道你不怕辜負了你的父母嗎?」我聽了非常難過,不斷的在內心吶喊著:「可是,又是誰辜負了我呢?我自己、老師、同學、學校、父母?還是嫌棄身障者的社會?」

青少年的憂鬱

依全民健保申報資料分析,2019 年國人因精神疾患就醫約280 萬人,25-44 歲占22.2%,25 歲以下占12.5%,曾因精神疾患相關困擾而尋求醫療協助,比起10年前的數據大約增加3成。在2017年,台大醫院精神科也發表全國第一個兒少精神疾病流行病學調查結果,發現高達28.7%的孩子患有任一種精神疾病,3%的孩子有自殺意念,0.3%有自殺行為。

青少年憂鬱情緒與偏差行為之影響因素,台灣其實已累積不少實證研究,原因大致可以歸類為四個主要面向:(一)個人因素:例如年齡、性別、自尊、自我控制、學習成績與學業期望壓力等(二)家庭因素:例如家庭結構、父母教養、父母親的監督及親子關係滿意度等(三)同儕因素:例如同儕依賴、人際關係及負向同儕關係等(四)學校環境因素:例如學校教育環境、成績分數排名、老師差別化的要求及態度等等。

身心障礙青少年與憂鬱

其實,身心障礙者才是罹患憂鬱症、憂鬱情緒、焦慮症或社交障礙的高機率族群,因為,不論是面對家庭、同儕、自己,都處在一個低自尊心的情況,接著,我們一一檢視身障青少年在成長期間遇到的憂鬱情境。首先,障礙者在家庭的部分:由於家中需要父母或長輩們照護,在長久密集的互動下,雙方壓力均增加,加上照護者可能還有工作、經濟等負擔,面對身障子女,更容易出現疲倦、失望,甚至照護者因情緒不佳,出現打罵、體罰的新聞屢見不顯。更不用說,學校教育和同儕對於身障者的壓力了,因為青少年對於同年紀者,很容易忽略友善平等的觀念,更關心外表、流行、課業等話題,比起建立友情,青少年更常在彼此打鬧、取笑、比較中成長。還有,對於身障青少年而言,融合教育在台灣並未完善,現行制度加重校方、老師及身障者同學的負擔。這樣的情況下學習,學業成績不僅事倍功半,也容易讓身障青少年,對自我失望、自我放棄。健康因素也因種種壓力,造成許多併症的情形,甚至影響原生疾病的治療成效。而我的故事,就是常見身障青少年的例子。

向來被認為只有生理障礙、行動不方便的身心障礙者 (除了病因原本就是精神疾病) ,鮮少被醫界、學界關注身障青少年身的心理壓力及情緒的變化、調適,忽略了心理精神層面的治療。尤其我們的形象都是積極、正面、永不放棄的生命鬥士,已經成為「勵志汙名化」(inspiration stigma)的象徵,好像障礙者絕不能憂鬱或偷懶,這種苦情卻勇敢的單一形象,不僅是所有人的模範,還成為所有身心障礙者,必須遵循的榜樣,直到今日還是如此。

過去,我們總是想像,身心障礙者不會憂鬱,因為正在忙著和疾病努力奮鬥,想要成為「健全」人的那份勇氣和堅持,就佔滿所有的時間。就算有短暫的憂鬱、憂鬱都是自己一個人就可以消化了,還有隨著時間的經過,壓力就會自然排解了,但真的如此嗎?身障青少年的「憂鬱」情緒,才是不可忽視。因為追其根本,會發現障礙疾病根本難以消失,更需要更進一步探究,在家庭及學校中的人際互動,以及受到社會已存在的「刻板印象」及「污名化」等的偏見,是否對原先就屬低自尊的身心障礙青少年,憂鬱傾向及社交困難等負面情緒,有更惡化的趨勢。例如唐宜楨等人(2009)在〈身心障礙污名認知與污名主觀經驗-以精神疾病患者及脊髓損傷者為例〉一文中,提到精神疾患的角色與身份是由社會環境塑造的,更容易導致精神疾患者的自我偏見和自我歧視。也印證了Priestley(2003)的觀點,即身心障礙者的生活受到身體、認同、文化、社會結構等因素的影響。

我可以盡情的耍憂鬱嗎?

那段青春歲月,我的生活就是與憂鬱、癲癇、各種疼痛、醫院復健度過,面對著一輩子都無法痊癒的「腦性麻痺」,和無論如何復健,都只能看著自己肢體一日比一日變形、流口水一日比一日頻繁、留飯粒在臉上沒有知覺,為什麼我連不快樂的權利都沒有?但這種愁雲慘霧的人生,也不是沒有真正開心的時刻。雖然很少出門與同學們玩樂交際,所以娛樂方面幾乎沒有花費;雖然,對什麼事情都興趣缺缺,雖然流行什麼,我不太清楚,但對於獨自放空、發呆、看雲,卻可以讓我感到舒服;因為無法決定要穿什麼吃什麼,反而衣服穿得簡單,有食慾時,吃到一點食物也能讓我感到不可思議的美味。

狀況好些的時候,喜歡把自己關起來,整夜不睡覺,只為了在廁所裡讀完整本書,畫了一整面牆的彩虹,安靜地建造屬於自己的小城堡,那便是我的小確幸。或許,越懂得不快樂,才更能感受到快樂來臨時,有多麼快樂。

從前從前,有個小女孩,早就忘記有誰打罵她、取笑她,因為她正在廁所裡,畫上自己最美麗的城堡,一想到可以住在裡面,就可以真的很快樂。

轉自於:

【投書】身障少女的煩惱:除了行動不便,我還很憂鬱 – 獨立評論

延伸參考閱讀 :

吳齊殷、李文傑(2003)。〈青少年憂鬱症狀與偏差行為併發之關係機制〉。台灣社會學。

吳齊殷、黃鈺婷(2007)。〈個人、家庭、學校脈絡中的保護機制對早期青少年憂鬱症狀發展軌跡之影響〉。台灣社會學會年會。

唐宜楨等人(2009)。〈身心障礙污名認知與污名主觀經驗-以精神疾病患者及脊髓損傷者為例〉。身心障礙研究季刊。

羅詩婷(2015)〈家庭結構、同儕支持、家庭關係對青少年憂鬱情緒之影響〉。碩士論文。